z6尊龙凯时学生作品 「显微镜下的世界—探究细胞的样子」

Z6尊龙官方网站通过对微观世界的探索,我们知道世界是由分子构成的,分子又是由更小的原子组成的,形形色色的有机生物当然也不例外。但是一个分子、原子并不具备生命特征,所以,构成生物体结构和功能的最基本的单位是什么呢?众所周知,是细胞,它构成了大千世界复杂多变、又活力无限的生物体,那么,细胞到底是如何做到这一点的呢?它到底拥有什么样的魔力?想要知道人类以及其他复杂生物体的运行规律,我们必须从研究细胞入手。从今天开始,我们将开启解密细胞之旅,试图探清其奥秘与神奇。

肉眼看?很遗憾,当我们注视自己或其他动植物时并不能看到细胞结构,它的尺度已经小到不在肉眼观测范围内。所以,我们需要借助更精密的仪器才能探出。什么仪器呢?是最初由列文虎克所发明的经过许多人世代研究和改进最终形成的光学显微镜(当然现在还有更精妙的电子显微镜、扫描透射显微镜),只需将观察物制成临时装片或永久装片,调整聚光灯、载物台高度等,选好放大倍数(物镜x目镜)适当微调,就可以看到清晰的微观世界,所以,我们利用显微镜来观察细胞的基本结构。

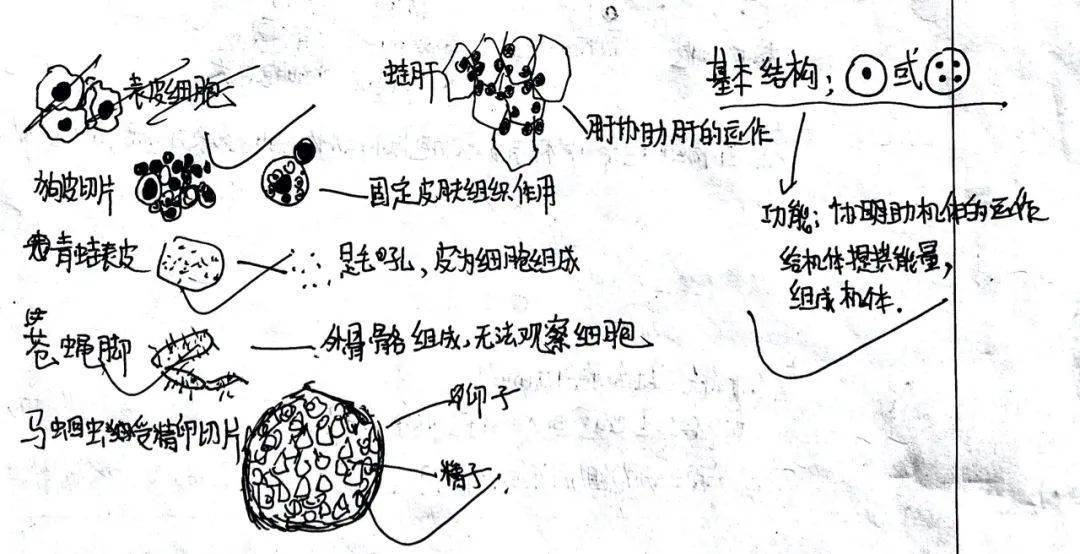

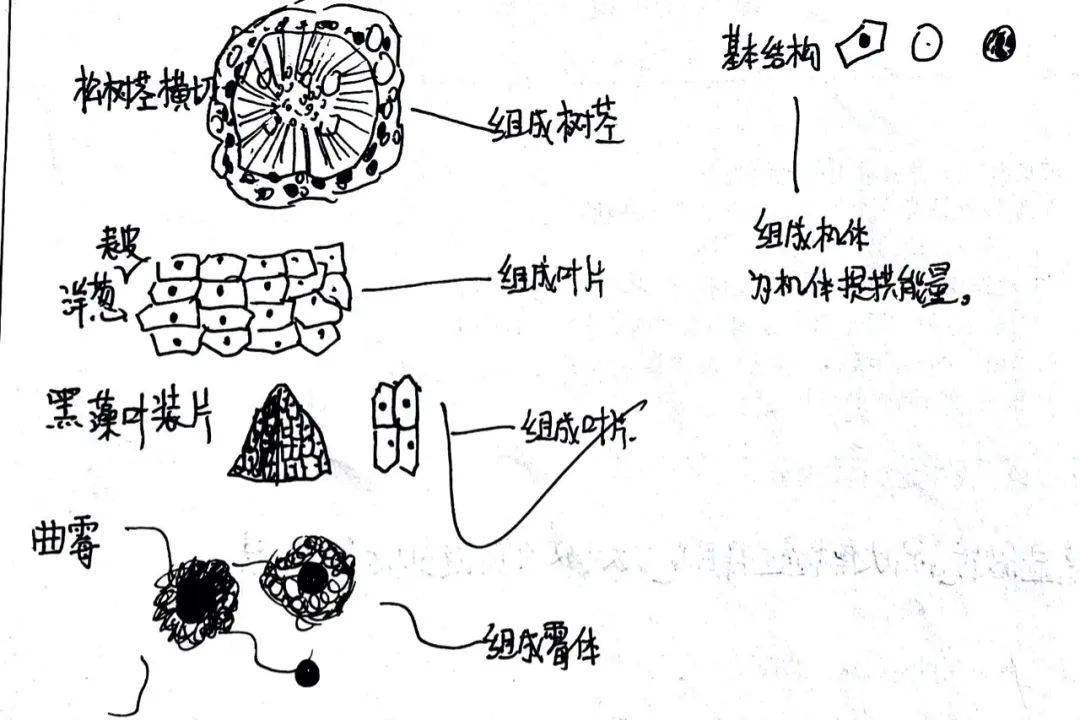

选择什么样的生物作为我的观察对象呢?观察哪种生物的细胞呢?丰富多样的生物世界有植物、动物、微生物,其中微生物包括既不是动物也不是植物的真菌,还有比细胞都要小的细菌、病毒。真菌的结构非常奇怪,暂时先搁置;病毒太诡异,看起来貌似没有细胞结构的样子,细菌又太小,光学显微镜也许不容易观测到。所以,先选择我们非常熟悉的植物和动物,它们不仅随处可得z6尊龙凯时,形态稳定,还共同具备最基本的生物特征,应该能够通过观察、总结得出细胞的基本结构。

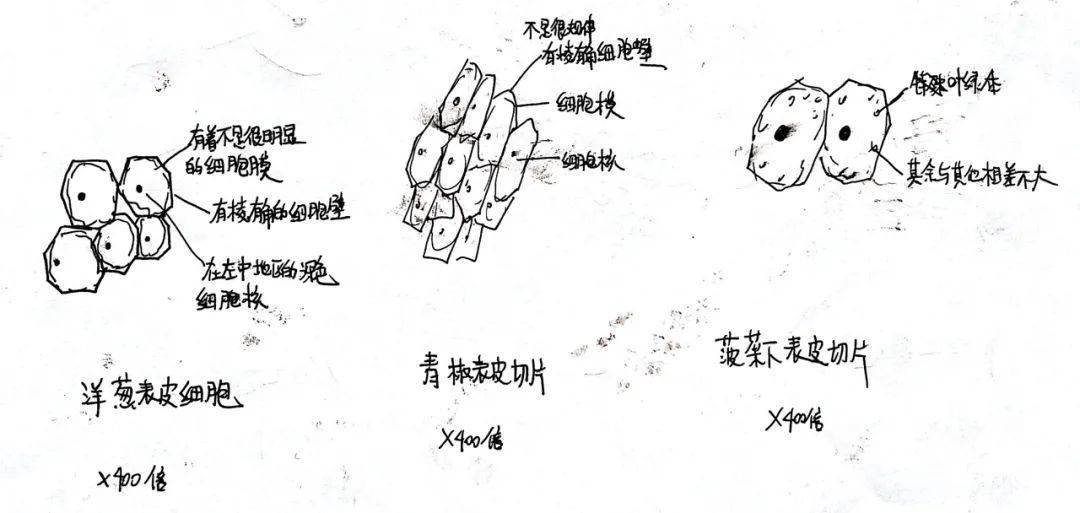

我选取的是:1洋葱鳞片叶表皮细胞;2青椒表皮细胞;3菠菜叶下表皮细胞。分别把三种材料制成临时装片,在显微镜下放大100倍进行观察。在取材时,用镊子撕去其中轻薄的一小块就行,不能太厚,要薄而透;将材料放到临时装片的时候,需要将其展平。此外,在制作临时装片的过程中,一定要注意轻拿轻放,小心不要将临时装片捏碎,将盖玻片盖到载玻片上时,要从侧面缓缓落下,注意不要有气泡产生,这是我尝试几次后的经验。

2)其次它们看起来都是由六棱形闭合体组成的结构,一个紧挨着一个,排列得非常规律,这些六棱体应该就是洋葱的表皮细胞了;

4)我不断的变换观察区域,最后,当我把显微镜的倍数调高到400倍,突然发现有的细胞六棱形外壳的里面好像还有有一个椭圆形的组织,它紧贴着外壳,像一层膜包裹着里面所有的物质。当我观察了好几个洋葱装片(当然,制作的过程不是那么顺利,有时候取材太厚就看不清)后,发现细胞大体都是这样子:细胞的最外面有一个壳,紧挨有一个椭圆形的膜,最里面有个小黑点,应该是储存遗传物质用的。

观察青椒表皮装片:我发现这个细胞装片整体偏绿色,六棱形外壳和椭圆形保护膜仍然在,不过外壳并不是那么规则,而是有正方形、有长方形、有六棱形也有不规则三角形,其细胞核颜色很淡,我找了很久才找到,不过仍能证明它和洋葱表皮有着很相似的结构。

而菠菜叶下表皮装片中,上述所具备的结构个个都有,还出现了一个别的细胞都没有的结构:在细胞膜旁边有许多绿色小球球,沿着整个细胞分布在周围,这种结构可能就是我们经常说的叶绿体,用来存放植物进行光合作用的物质——叶绿素,但是,不是所有的植物细胞里都有叶绿体,像洋葱鳞片表皮不需要进行光合作用,自然就没有叶绿体。

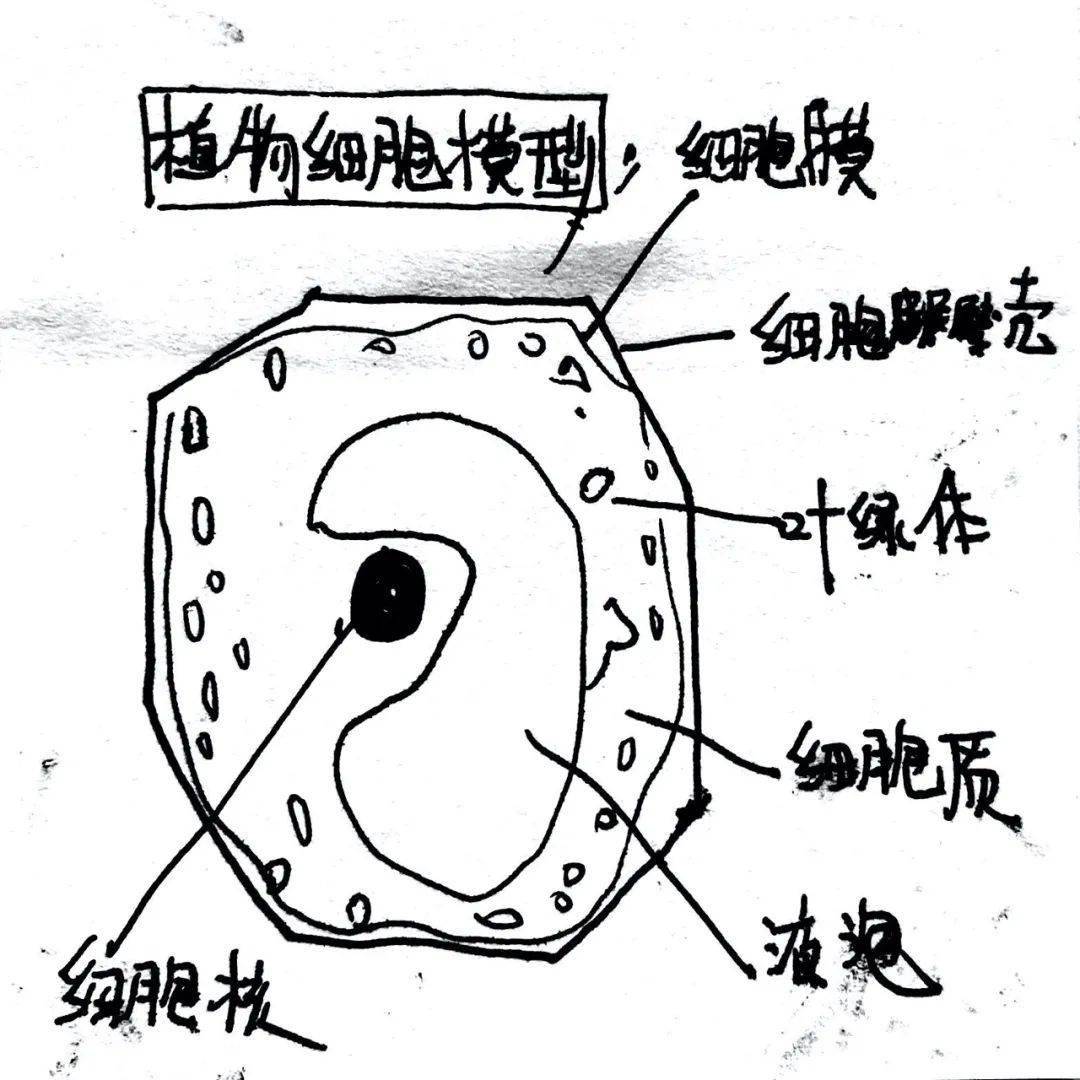

观察了这三种植物的细胞装片后,通过归纳总结,我们就可以建构出一个基本的植物细胞模型:植物细胞最外围有一个有棱有角的细胞壳,紧挨着有一个成椭圆形的细胞膜,还有一个小小的细胞核,而有些要进行光合作用的植物细胞里含有叶绿体。当然,我还推测,细胞为了预防内部结构乱运动,植物细胞里应该还有一个半固定细胞结构的液体,来填充整个空间,取名细胞质。(当然也许还有什么我没有看到的结构,这需要更加先进的工具)

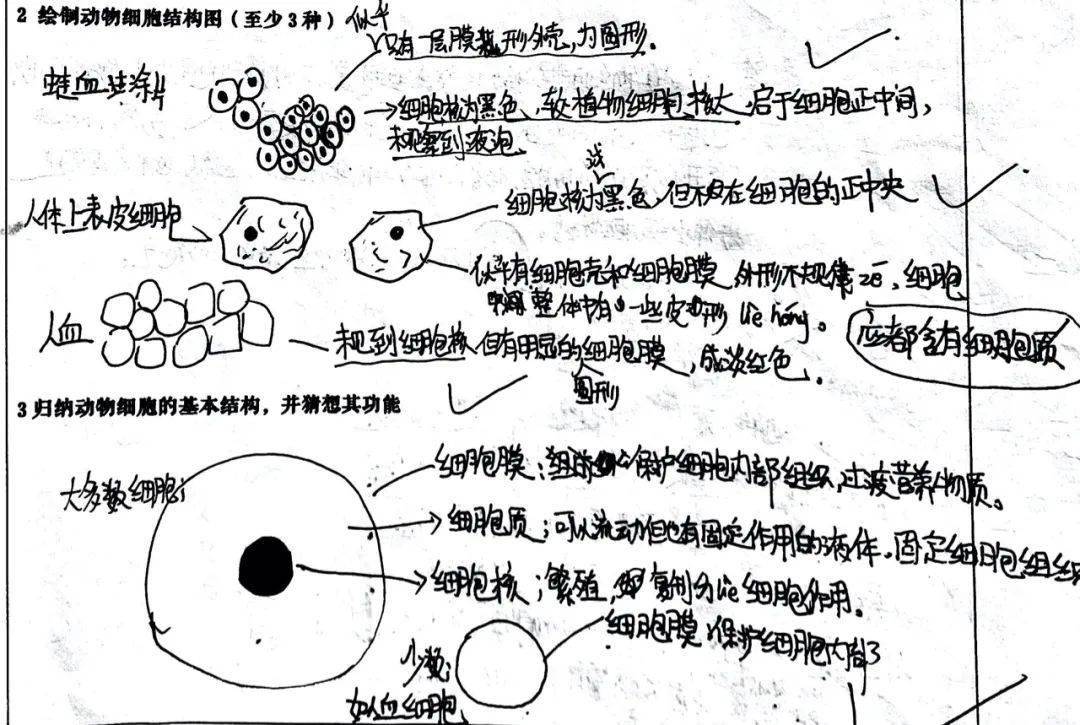

研究动物细胞选取的材料是:1 蛙血细胞(永久装片);2口腔上表皮细胞;3人血细胞,同样放在100倍的显微镜下观察,这些材料也比较容易获得。在制作人血细胞临时装片时,发生了一件有趣的事:因为需要抽取我们的血液进行观察,可是有人怕疼不敢献血,我一开始也没有胆量直接去抽,可后来一想,反正苦痛是短暂的,为了科学还是要牺牲一下的。当我鼓起勇气献血,最终拿到我的血液临时装片时,当我在显微镜下看到自己的血液小细胞时,觉得抽血也不是那么可怕。

1 )蛙血细胞在显微镜下呈现椭圆形包裹深色核状的结构,它应该是被染过色的,总体是紫色,我觉得这个椭圆形外壳应该是植物细胞中的细胞膜(它没有有棱角的外壳,可能跟动物和植物的区别有关);

2 )核状结构应是植物细胞中的细胞核,不过比植物细胞核要大一点,看来,动物细胞只有细胞膜和细胞核两种肉眼可见的结构,它应该没有叶绿体和细胞壁,因为它不需要光合作用,也不需要有棱角的外壁来固定身体结构,但事实真的是这样的吗?细胞呢?

3)口腔上表皮细胞中,除了细胞膜凹凸不平不太规则,其余部分和蛙血细胞结构基本相同;但人血细胞中,我们却观测到了一个神奇的现象:大部分人血细胞都没有看到细胞核,只有少数细胞中才出现了细胞核,这是为什么呢?有点奇怪?(后来跟老师讨论之后,发现原来人血细胞只有在未成熟状态才会拥有细胞核,在成熟的时候需要专心致志的携氧,细胞核也就退化掉了,这种情况只能当特例)。

同样的,通过以上的观察、探究,我们可以得出动物细胞的模型图:一个椭圆形的细胞膜,一个细胞核,以及细胞质(只能靠推测)。当然事实到底如何,我们还需要进行大量的实验(大数实验)才能验证,但时间有限,我们只能用这几种细胞作为代表。

究其原因,我想这一定跟它们的生活方式,或者说与周围环境互动的方式有关系,比如:植物经常需要立在一个地方,所以它就必须有个壳一样的东西支撑着它,就是细胞壁,动物需要灵活的运动,所以它不能有个外壳束缚着。但无论如何,归纳总结一下,无论是动物细胞还是植物细胞,都必须有细胞膜、细胞质和细胞核,如此,则可以确定这三者是细胞存在的最基本的形式(当然,特化的血细胞除外)。

探清植物细胞和动物细胞的基本结构后,问题来了:这些结构都有些什么用呢?假设细胞是一个运行缜密的城邦,那细胞内的各个结构必定会各司其职,这个城邦也许需要防护外来危险,需要制造能量,需要储存能量,需要繁衍后代,还需要有个中央系统来控制这一切,而我们所发现的结构又分别对应着细胞城邦中的那些部门呢?这些问题,要等着下一篇文章再来讲解了。

这就是我对细胞结构的探索过程,通过大量的观察,进行归纳、总结,最终得到一个普遍性的共识,为了让我们便于理解,进一步探索建立了通用的模型。在这个过程中,许多看起来朦胧的、破碎的知识都会渐渐消除其迷雾,透露内在的本质。我想:人类现有的许多知识都始于归纳法这一神奇的方法,通过感官去观察,再通过逻辑理性进行归纳总结,达成共识,但这些共识就是绝对正确的吗?其实不然,未来也许会有人发现一个反例推翻这个共识,比如大家常说的黑天鹅事件,到那个时候,我们将迎来新的世界观,想想就非常激动。所以,面对归纳法之外的迷雾、可能性,我们应该永远心怀敬畏,并且不断探索。