Z6尊龙领愈新生 重塑早肺|中外大咖齐聚肺癌围术期学术前沿论坛问道肺癌精准治疗

Z6尊龙新版官网入口Z6尊龙新版官网入口作为肺癌诊疗实践前沿理念,围术期治疗在肺癌领域不断取得突破性进展,改变了肺癌领域的临床格局。随着不断的探索与实践,关于如何围绕围术期治疗进行精准施治、动态调整以及探索新的治疗方案,成为当前临床与学术界关注的焦点话题。为促进国际先进诊疗理念与经验交流,推动肺癌围术期精准治疗理论发展,中外学术交流项目——

7月6日的“医研医行”国际分会场,云集了多位肺癌领域国内外知名专家共同参与研讨,同时涵盖内科、外科、放射、介入等多个领域。论坛“导师团”由上海交通大学附属上海市胸科医院储天晴教授、美国西奈山蒂施癌症研究所Fred R. Hirsch教授、中国医学科学院肿瘤医院王燕教授、四川大学华西医院王永生教授、浙江大学医学院附属第一医院周建娅教授共同担任;空军军医大学唐都医院段鸿涛教授、广东省人民医院傅睿教授、河南省肿瘤医院高方方教授、复旦大学附属肿瘤医院胡志皇教授、四川大学华西医院李潞教授、中国医学科学院肿瘤医院律方教授、山东省立医院宋伟教授、吉林省肿瘤医院杨长良教授、广东省人民医院张潮教授、复旦大学附属肿瘤医院张军华教授、上海交通大学附属上海市胸科医院张岩巍教授一同参与了学术报告与讨论环节。医脉通对本次大会精华内容进行了整理汇总,以飨读者。

在“导师团”对与会各位专家表示热烈欢迎后,第一环节“临床前沿”正式开启。Fred Hirsch教授首先带来了题为“从现在到未来:非小细胞肺癌的生物标志物精准管理”的学术报告,报告围绕免疫治疗生物标志物、靶向治疗生物标志物、ADC生物标志物以及小细胞肺癌的生物标志物探索以及人工智能在这一领域的发展前景等方面展开。

图1 Fred Hirsch教授题为“从现在到未来:非小细胞肺癌的生物标志物精准管理”的学术报告

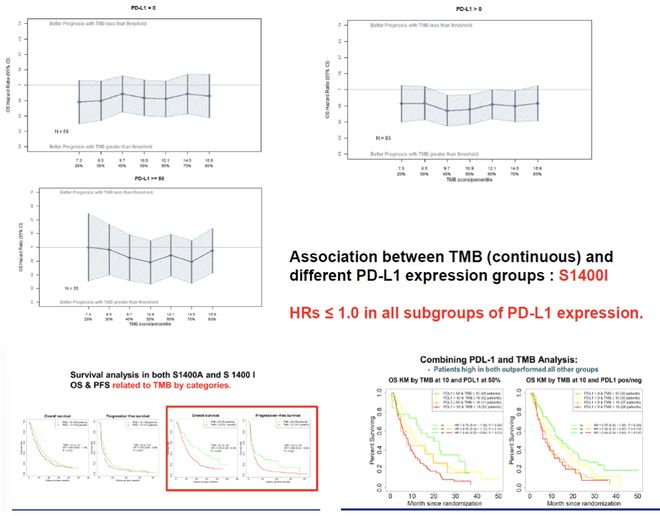

当前非小细胞肺癌(NSCLC)免疫治疗领域应用最为广泛的生物标志物当属PD-L1和TMB,但两种生物标志物当前仍存在诸多未解决的问题。Hirsch教授指出,很重要的一方面原因是PD-L1水平处于一个动态的变化过程,并不合适进行切面研究,使用某一时间切点的PD-L1 TPS%水平来筛选免疫治疗的获益患者可能存在滞后性;同时,PD-L1与TMB都存在检测相对复杂、缺乏标准化的检测方法等问题,使得不同中心、不同研究之间可能存在偏倚风险。此外,TMB在组织与血液中的表现也存在差异,此前的BFAST研究中显示,血液TMB并没有展现出良好的疗效预测能力。

解决这一问题的方法之一,是将PD-L1与TMB联合起来,同时进行动态、连续的评估。Hirsch教授分享了其团队在这一方面的探索——Lung MAP研究,其研究结果显示,通过TMB的动态连续评估,能够有效地提升预测准确性;同时将PD-L1与TMB进行联合分析,也有助于得出更可靠的预测结果。

在NSCLC中,已经有一些研究显示出病理分型(鳞癌/非鳞癌)能够作为预后的预测因素之一,但当前不同临床研究间存在矛盾的结果。Hirsch教授指出,以CheckMate-816和AEGEAN研究为例,其入组鳞癌患者表现出更高的病理完全缓解(pCR)率;而CheckMate-77T和RATIONALE-315中则没有表现出这一差异。此外,在CheckMate-816中,显示出非鳞癌患者拥有更高的主要病理缓解(MPR)率,RATIONALE-315则显示相反的结果;AEGEAN研究则没有显示出二者之间的差异。对此,Hirsch教授表示,对于病理分型与围术期免疫治疗获益之间的机制与关系,仍需要更进一步的前瞻性探索。

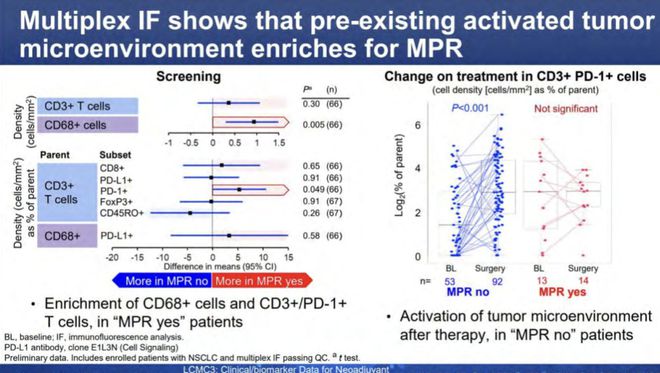

肿瘤组织周围的血管、细胞、信号分子以及细胞外基质等因素共同构成了肿瘤细胞所存活的环微境。对于免疫治疗而言,TME中免疫系统的激活程度被认为与免疫治疗的疗效存在强关联,也因此成为免疫治疗中另一个极具潜力的生物标志物。Hirsch教授指出,事实上TME并不是一个单独的标志物,而是一系列标志物的集合,例如T细胞的浸润程度、免疫相关信号通路的表达情况等。Hirsch教授特别提到了使用阿替利珠单抗围术期治疗可切除NSCLC的II期试验——LCMC3研究。2023年的ELCC年会中,LCMC3研究公布的3年随访数据显示可评估MPR人群的3年DFS率和3年OS率分别为72%和82%,取得了令人欣喜的结果。在事后针对CD3+T细胞密度、CD68+细胞密度等的多因素分析显示,预先存在免疫激活的TME与更高的MPR率有关,也为TME在免疫治疗中的预测能力增添了一份证据参考。

Hirsch教授以NSCLC中较为常见的EGFR突变为例,指出存在EGFR突变的患者可能无法从免疫治疗中获益——在纳入了EGFR阳性患者的CheckMate 057、KEYNOTE-010、OAK等二线免疫治疗研究中,免疫治疗在EGFR阳性患者亚组中均未表现出明显的改善倾向。同时在EGFR-TKI靶向治疗的过程中,也有研究显示TP53等共突变的存在可能会降低EGFR-TKI治疗的效果。此外对于EGFR-TKI的获得性耐药机制过程中,仍有许多耐药机制和相关的突变位点仍未探明。

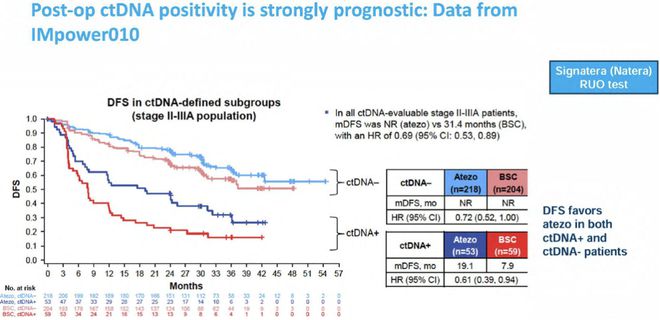

ctDNA能够在分子层面监测残留病灶,同时在血液循环也能够检测到,因此可以通过液体活检而非侵入性的组织活检来进行监测。在CheckMate 816、AEGEAN等围术期免疫治疗研究中已经显示出新辅助阶段的ctDNA清除能够预测pCR。同时,ctDNA亦能反映患者体内残留肿瘤细胞的存在,用以为免疫用药提供参考。IMpower010研究显示,虽然无论术后ctDNA状态如何均能从阿替利珠单抗辅助治疗中获益,但术后ctDNA阳性的患者预后更差,并且更能从阿替利珠辅助治疗中获益Z6尊龙,Hirsch教授认为,这些结果提示ctDNA阳性人群更应使用免疫辅助治疗以获得更长生存。

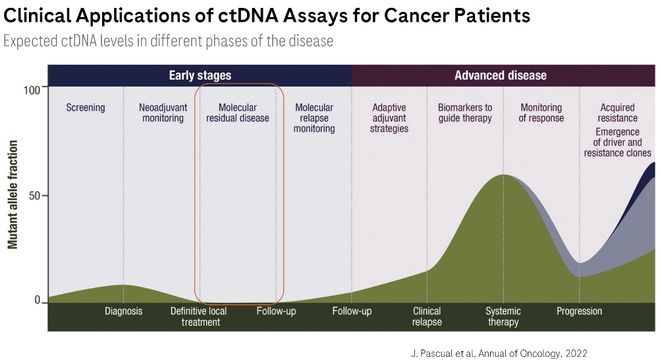

紧随Hirsch教授对ctDNA的讲解之后,段丹博士为与会者带来了题为“ctDNA MRD对肺癌患者的临床影响——希望与局限”的学术报告,进一步围绕ctDNA的应用前景进行了深入解读。段丹博士在报告中指出,实体肿瘤中的微小残留病灶(MRD)通常通过ctDNA进行检测,在肺癌等实体瘤领域已经证明其具有预测价值和指导个性化治疗的巨大潜力。

段丹博士表示,自2017年起,肺癌领域便已开展了针对MRD的相关研究——在TRACERx和DYNAMIC研究中,证实MRD阳性与术后2年内的复发有关;一项回顾性分析也表明,对于局部晚期的NSCLC患者,放化疗后的ctDNA MRD阳性状态与复发有关。在实际临床中也证明,通过ctDNA检测MRD的存在,其检出限远低于病理检测检出限,能够更早地发现患者的复发,并且不具有侵入性。因此,MRD状态有希望成为NSCLC患者使用辅助/巩固治疗的有力指示,实现个性化的“适应性治疗”,对于肺癌围术期治疗领域尤其具有重要意义。

然而当前对于MRD的相关研究仍存有一定的局限性。以液体活检为例,血液中ctDNA的半衰期仅有35分钟,因此制订合理的取样时间也非常重要。近期有研究选取了术后3天与术后1个月作为取样时机,也体现出了良好的良发预测与预后预测价值。当前也有诸研究如LUNGCA-1、MeRmaiD-2等研究正在针对可切除的NSCLC患者开展前瞻性的探索。

最后,段丹博士总结道,通过对ctDNA进行MRD的检测当前体现出了较大的预测潜力,如果运用得当,就能够以MRD状态指导患者的后续治疗,实现更精准的管理。但当前仍存在一些需要进一步探明的问题,例如诊断切点的设置、诊断时机的选择、检测方法和标准缺乏统一标准等,因此未来关于肺癌MRD状态的临床研究需要精心设计、避免偏倚,以提供更进一步的高级别证据。

精彩的学术报告之后,在“导师团”主持下,与会专家一同围绕肺癌精准治疗的展开了精彩的圆桌讨论,并由“导师团”进行点评和汇总,最终形成一致共识。在汇总点评环节,“导师团”王永生教授表示,肿瘤相关的生物标志物已经改变了NSCLC患者的临床实践,以基因为导向、以标志物为导向的个体化、动态化治疗已经成为NSCLC治疗所追求的新目标,其重要性不言而喻。随着各项围术期治疗相关大型前瞻性研究的开展Z6尊龙,PD-L1、TMB等标志物已经显示出一定的预测潜力,但仍存在一些问题和矛盾之处,还远远不是生物标志物的“最优解”,需要在未来的研究中进一步优化其方式,并根据免疫与靶向治疗的作用机制,寻找更直接、更本源的生物标志物。此外,王永生教授还补充道,针对ADC药物等新兴药物的靶点与生物标志物探索,或许可以借助时下热门的人工智能(AI)技术进行探索。

周建娅教授则指出,针对ctDNA的液体活检,其便捷性具有相当强大的优势,并且已经初步显示出指导治疗的作用,有潜力成为围术期治疗的理想标志物。但早期肿瘤的ctDNA在液体样本中的载量很低,灵敏度不足,需要解决或探索新的检测方法。此外,周建娅教授还用一例真实病例说明,在诸多新型检测方式不断问世的背景下,也应当注重结合免疫组化分析(IHC)等相对传统的检测方式,其在可及性、经济性方面表现出色的同时,亦有可能从中得到ctDNA等新型检测手段可能遗漏的信息,这对治疗方案的制订可能会产生极大影响。

最后,Fred Hirsch教授在总结中也提到使用IHC等久经临床验证的检测方法的重要性。Hirsch教授表示,虽然当前不断有新的生物标志物和检测手段涌现,但都或多或少面临着一些问题与局限,未来仍需要在标准化、个体化方面进行探索。

会议进入第二环节“试验背后”,首先由王燕教授作了题为“HER2突变NSCLC:光与影”的专题报告。报告中王燕教授分享了其团队对针对HER2靶点的NSCLC治疗全面的思考以及研究的解读。

王燕教授介绍道,虽然当前HER2突变在乳腺癌领域已经成为十分重要的靶点之一,但在伴HER2突变的晚期NSCLC患者中,无法直接直接照搬乳腺癌领域的治疗方式,当前HER2突变NSCLC的治疗手段仍然非常有限,且预后较差。在这一背景下,开展了这项临床研究。在进行研究设计的初期,经过了大量的文献查阅,排除了免疫检查点、阿法替尼、达可替尼、奈拉替尼以及Poziotinib等方案,最终选定了在吡咯替尼作为HER2的靶向药物,与同济大学附属上海市东方医院周彩存教授开展的另一项II期临床研究(NCT02834936)不谋而合。在此基础上,为进一步增强患者获益,又联合了在机制上能与HER2靶向药物产生协同机制的抗血管生成药物阿帕替尼进行探索,最终也取得了客观缓解率(ORR)51.5%、疾病控制率(DCR)93.9%、中位无进展生存期(PFS)6.9个月的良好疗效。回顾整个研究的过程,王燕教授表示,开展针对HER2等少见突变的研究困难之处在于如何将现有数据进行整合,最终设计出预期效果更好的治疗方式。正如Fred Hirsch教授中报告提到了,如何将不同的治疗方式进行有机结合?如何针对不同的疾病阶段进行“排兵布阵”?这些都是在临床研究开始前需要思考的问题,也是未来在开展临床研究时需要重点关注的问题。

在王燕教授的分享之后,段鸿涛教授以中青年医师视角,分享了一项小细胞肺癌新辅助及转化治疗研究过程中的经验与心得。

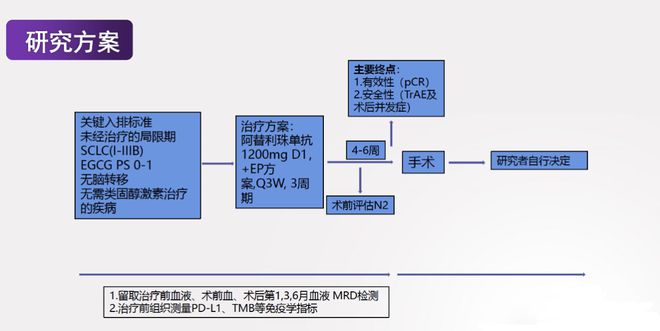

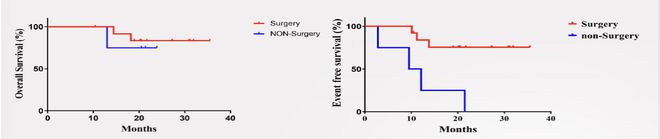

在报告中,段鸿涛教授指出,对于局限期小细胞肺癌(LS-SCLC),已有证据证据手术切除的效果优于根治性同步放化疗,而在IMpower133研究之后,阿替利珠单抗也开启了SCLC的免疫治疗时代。但与NSCLC围术期治疗领域百花齐放、应用范围不断拓展不同的是,SCLC领域仍然缺少围术期治疗的探索。为此,闫小龙教授团队开展了一项针对I-IIIB期LS-SCLC患者的阿替利珠单抗联合EP方案(依托泊苷+铂类)新辅助免疫治疗临床研究。入组患者经过3个周期的阿替利珠单抗+EP新辅助治疗后,对淋巴结转移情况进行评估,并在术后对(病理完全缓解)pCR率和安全性进行评估。

在完成新辅助治疗的17例患者中,共有13例患者接受了手术(1例患者因疾病进展、2例因症状缓解退出试验,1例患者拒绝手术)。在所有接受手术的患者中,pCR率达到61.5%(8/13),MPR率达到92.3%(12/13),R0切除率为92.3%(12/13),并且手术安全性良好可靠。更新的随访数据显示,18个月总体生存(OS)率为82.5%,中位无事件生存期(EFS)仍未达到。

第二环节报告结束后,“导师团”主持开展了关于肺癌领域临床研究与真实世界研究(RWS)发展方向的探讨,并最终达成一致共识。与会专家一致认为,对于临床研究的开展,尤其是围术期治疗理念兴起后,肺癌领域临床研究的开展,需要内、外科多个科室,甚至多家医院、多个中心的协作和紧密配合,在治疗方式、数据处理等方面需要统筹兼顾,并设立统一的标准;在研究设计方面,目前医学伦理要求的不断提高,一方面更加注重患者的隐私保护,另一方面在对照组的治疗方面,也需要考虑入组患者的生存福祉问题,采用生存获益更优、符合医学发展水平的治疗方式。此外,在当前提供精准治疗、多种生物标志物不断涌现的背景下,也需要通过更全面、更准确的方式来对研究结果进行评估和探索。

会议接近尾声,“导师团”做了精彩的总结致辞。“导师团”一致认为,通过本次会议针对精准治疗生物标志物以及临床科研方的交分享与深入交流,不仅分享了最新的研究成果和临床经验,更在肺癌围术期治疗和精准治疗方面达成了许多共识,将对推动肺癌治疗的个体化和精准化产生积极影响。本次会议的成功举办,得益于各位专家学者的积极参与和宝贵意见。本次论坛不仅是肺癌精准治疗领域的一次学术盛宴,更是中外肺癌诊疗理念交流与合作的桥梁。同时,“导师团”也对与会的中青年专家表示了高度赞许和殷切期望,希望与会的中青年专家能够在临床一线更加发光发热,造福更多患者。最后,“导师团”对所有参与本次会议的国内外专家学者表示了衷心的感谢,并赞扬了与会专家在会议中所展现的专业精神和深入的学术探讨,并期待未来能举办更多高水平的学术会议,以促进肺癌精准治疗的发展。

本平台旨在为医疗卫生专业人士传递更多医学信息。本平台发布的内容,不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议。如该等信息被用于了解医学信息以外的目的,本平台不承担相关责任。本平台对发布的内容,并不代表同意其描述和观点。若涉及版权问题,烦请权利人与我们联系,我们将尽快处理。